Malang, PERSPEKTIF – Hiruk pikuk pandemi ini tanpa disadari telah membentuk polarisasi di tengah masyarakat. Ada yang sadar dan gencar menerapkan anjuran-anjuran untuk memutus mata rantai penyebaran virus, namun ada pula yang masih enggan menjalankan protokol kesehatan (Prokes) atas keyakinan bahwa pandemi hanya ‘asal-asalan’ pemerintah dan suatu agenda politis ‘elit global’.

Polarisasi masyarakat dalam menanggapi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) tidak dapat dilepaskan dari faktor persebaran informasi yang masif dilakukan oleh semua orang. Sejauh ini, tidak hanya media arus utama yang menyebarkan informasi mengenai Covid-19, melainkan juga semua orang dapat menyiarkan informasi seputar pandemi tersebut -melalui aplikasi media sosial.

Keberadaan media sosial ini krusial dalam timbulnya polarisasi pendapat publik mengenai Covid-19. Selama pandemi yang sudah berjalan setahun lebih di Indonesia, telah banyak hoaks, disinformasi, dan konspirasi-konspirasi yang ditemui dalam berbagai unggahan media sosial di Indonesia.

Menurut Isma Adila, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya (UB), algoritma media sosial bekerja secara sederhana dapat dipahami dalam satu kalimat, what you give is what you get. Artinya, apa yang kita unggah, cari, bahkan bicarakan (jika fitur microphone menyala, red) akan kembali ke kita dalam bentuk rekomendasi konten serupa. Kata kuncinya adalah ‘preferensi’ yang direkam oleh sistem algoritma media sosial.

“Kamu habis unggah sesuatu di Instagram, misalnya tentang Covid gitu. Setelah itu, preferensi advertisement atau di kolom explore pasti akan ada perubahan, menyesuaikan dengan apa yang kamu unggah,” jelas Isma (1/4).

Selain itu, menyoal faktor suburnya hoaks, disinformasi, dan konspirasi di ruang media sosial, Isma melihatnya begitu kompleks. Ia memandang sumber berita utama yang memiliki tingkat keterbacaan tinggi, namun tidak memiliki sumber kredibel. Selain itu, tingkat literasi dan edukasi masyarakat yang masih kurang optimal untuk memverifikasi informasi yang diperoleh dari media sosial.

“Pertama, kenapa muncul berita hoaks? Karena sumber utama yang kredibel tidak memberikan informasi yang cukup. Kedua, banyak orang yang seharusnya menjadi tameng untuk mengklarifikasi atau ikut mengedukasi, misalnya, ini tuh salah, ini tuh nggak bener, yang bener seperti ini. Mereka pilihannya dua. Kalau nggak diam, malah mereproduksi pesan-pesan seperti itu,” paparnya.

Menurut Isma, pemerintah Indonesia bukannya tidak memberikan informasi. Akan tetapi, informasi yang diberikan tidak cukup sebagai bekal menghadapi ketidakpastian di tengah masa pandemi Covid-19. Belum ada model kebijakan yang tepat untuk menjangkau dan mengedukasi seluruh lapisan masyarakat terkait isu dan komunikasi politik dalam menghadapi pandemi tersebut.

“Karena di Indonesia itu hidupnya kolektif kolegial, bareng-bareng gitu ya, mungkin kelompok seperti ibu-ibu pengajian, pemuka agama di masyarakat, opinion leader di desa-desa, itu sepertinya harus mulai gerak,” terangnya.

Penyebaran informasi seyogyanya tidak dapat dilakukan hanya melalui media sosial, televisi, dan semacamnya. Pemerintah melalui perpanjangan tangannya perlu memandang masalah dalam konteks yang lebih mikro. Pedesaan menjadi daerah utama yang memerlukan edukasi tentang Covid-19 beserta pencegahannya.

“Di desa-desa masih banyak yang sangat santai. Nggak banyak yang pakai masker. Jadi, mungkin yang harus lebih dijangkau yang di daerah-daerah, bukan yang di kota,” pungkas Isma.

Suburnya hoaks tentang Covid-19 juga tidak dapat dilepaskan dari masyarakat sebagai pengguna media sosial. Lusy Asa Akhrani selaku Dosen Psikologi UB memandang fenomena masyarakat yang mudah mempercayai hoaks, disinformasi, dan konspirasi ini terjadi karena kurangnya aspek literasi dalam diri seseorang.

“Ada pengaruh faktor internal dan eksternal individu penerima berita. Kondisi internal itu seperti kurangnya literasi dan stabilitas emosi atau kontrol diri. Sedangkan faktor eksternal seperti pengaruh lingkungan dan keterbatasan waktu individu untuk mencari kebenaran sumber berita,” jelas Lusy (16/6).

Lusy menambahkan, dalam menyaring informasi, manusia memiliki kecenderungan memilah informasi yang ingin mereka dengar dan percayai. Dalam Ilmu Psikologi, fenomena ini disebut dengan self-fulfilling prophecy; sikap seseorang yang selalu mencari pembenaran atas sesuatu yang diyakini.

“Kelompok yang tidak percaya Covid ini punya keyakinan bahwa Covid sebenarnya ‘dibuat’. Kalau orang sudah punya keyakinan itu, maka ia akan berusaha untuk mewujudkannya. Meskipun nanti akan dihadapkan dengan satu pengetahuan baru bahwa oh ternyata memang ada yang meninggal karena Covid. Tapi, dia akan berusaha mengumpulkan informasi yang bisa mematahkan kenyataan yang ia terima,” terang Lusy.

Berbicara mengenai konspirasi, telah banyak tokoh ternama yang secara terang-terangan mengatakan bahwa Covid hanyalah hoaks semata. Seorang anggota DPR bahkan menjadi orang Indonesia pertama yang secara terbuka menolak vaksin dan menyuarakan keraguannya terhadap vaksin dalam rapat bersama jajaran DPR lainnya.

Elisa Novie Azizah, mahasiswa Ilmu Politik 2018, menyayangkan sikap anggota DPR tersebut. Ia melihat bahwa anggota DPR yang menjadi representasi masyarakat, bersikap kurang bijak ketika menolak adanya vaksin sebagai salah satu solusi untuk meredakan penyebaran infeksi Covid-19.

“Dia (anggota DPR yang menolak vaksin, red) punya kuasa dan suara yang banyak di belakangnya, dia mudah didengarkan oleh orang lain. Jadi kurang bijak kalau bilang seperti itu (menolak vaksin, red) ke publik karena hanya menambah takut masyarakat,” ucap Elisa (25/6).

Beberapa influencer turut meramaikan riuhnya perdebatan di ruang media sosial dengan menyebarkan hoaks, disinformasi, dan konspirasi mengenai pandemi Covid-19, seperti Jerinx dan Anji. Akibatnya, Jerinx terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kasus ini menambah daftar panjang penggunaan UU ITE sebagai alat kontrol ‘jempol’ masyarakat di ruang media sosial.

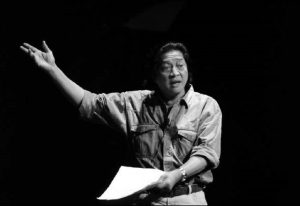

Menyikapi isu tersebut, Anang Sujoko, Dosen Ilmu Komunikasi UB sekaligus Direktur UB TV, menyatakan bahwa perlu ada pemikiran yang lebih bijaksana dalam memandang UU ITE. Pasalnya, selama ini UU ITE cenderung digunakan sebagai alat melindungi pihak tertentu. Dengan demikian, tantangan menegakkan keadilan sejatinya berada di tangan lembaga terkait.

“UU ITE ini dalam tanda kutip lebih menjebak tanpa ada upaya melihat konteks ke-Indonesia-an. UU ini seolah-olah memandang masyarakat kita sudah well educated semua. Kemudian seolah-olah teknologi internet sudah ada di Indonesia dalam jangka waktu yang lama,” paparnya (23/4).

Lebih lanjut, Anang menjelaskan bahwa penting melakukan edukasi dan evaluasi untuk menanamkan pemahaman tentang etika berinteraksi di ruang media sosial secara lebih kontekstual dan terintegrasi. Jika cara-cara edukasi yang telah dilakukan tidak segera dievaluasi, Anang pesimis tidak akan terjadi perubahan yang signifikan.

“Perlu ada keterlibatan secara partisipatif dari masyarakat, tokoh masyarakat, atau bahkan dalam konteks semacam ini (peningkatan literasi masyarakat, red) seharusnya sudah masuk bagian dari kurikulum formal,” pungkasnya. (ais/sal/mim)