Blitar, PERSPEKTIF – Hampir 145 tahun berlalu sejak deretan pepohonan dan semak belukar yang berada persis di selatan lereng Gunung Kelud ini dibakar. Sebagai gantinya, paku-paku bumi sengaja ditancapkan untuk membangun pondasi sebuah bangunan. Bangunan yang selama lebih dari 10 tahun terakhir menjadi ikon perjuangan masyarakat Desa Soso dan sekitarnya dalam menuntut redistribusi lahan perkebunan yang sekarang menjadi milik PT Kismo Handayani.

Nahasnya, 145 tahun berlalu, pondasi kokoh bangunan pabrik kopi milik PT Kismo Handayani yang dulunya bernama PT Nyunyur Baru tersebut telah luluh lantak, hanya tersisa puing-puing bekas bangunannya yang tercecer ke sana kemari. Sejauh telapak kaki melangkah, deretan semak belukar yang didominasi rumput mutiara, ilalang, serta daun anting-anting tak henti-hentinya bergesekan dengan betis. Menandakan setinggi apa hamparan rerumputan yang telah bertahun-tahun lamanya mendiami halaman bekas bangunan pabrik kopi itu.

Kini, tempat tersebut tak ayal tidak lebih dari bekas bangunan bersejarah yang angker bagi masyarakat setempat. Siapa yang menyangka bahwa reruntuhan bangunan yang menghampar di tanah Nyunyur, tepatnya di Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar itu dulunya pernah menjadi tempat masyarakat sekitar menggantungkan hidup sebagai petani kopi.

Jejak Sejarah yang Terlupakan

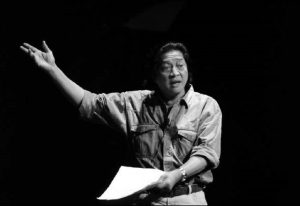

“Kita tarik ke belakang dulu, ya, dari awal berdirinya. Kalau sini, kan, (tanah, red) eigendom verponding (tanah yang diakui hukum pertanahan Belanda),” buka Galih di awal perbincangan. Ia merupakan salah seorang pemimpin perjuangan redistribusi lahan perkebunan yang berhasil ditemui pada hari Sabtu malam Minggu (29/03).

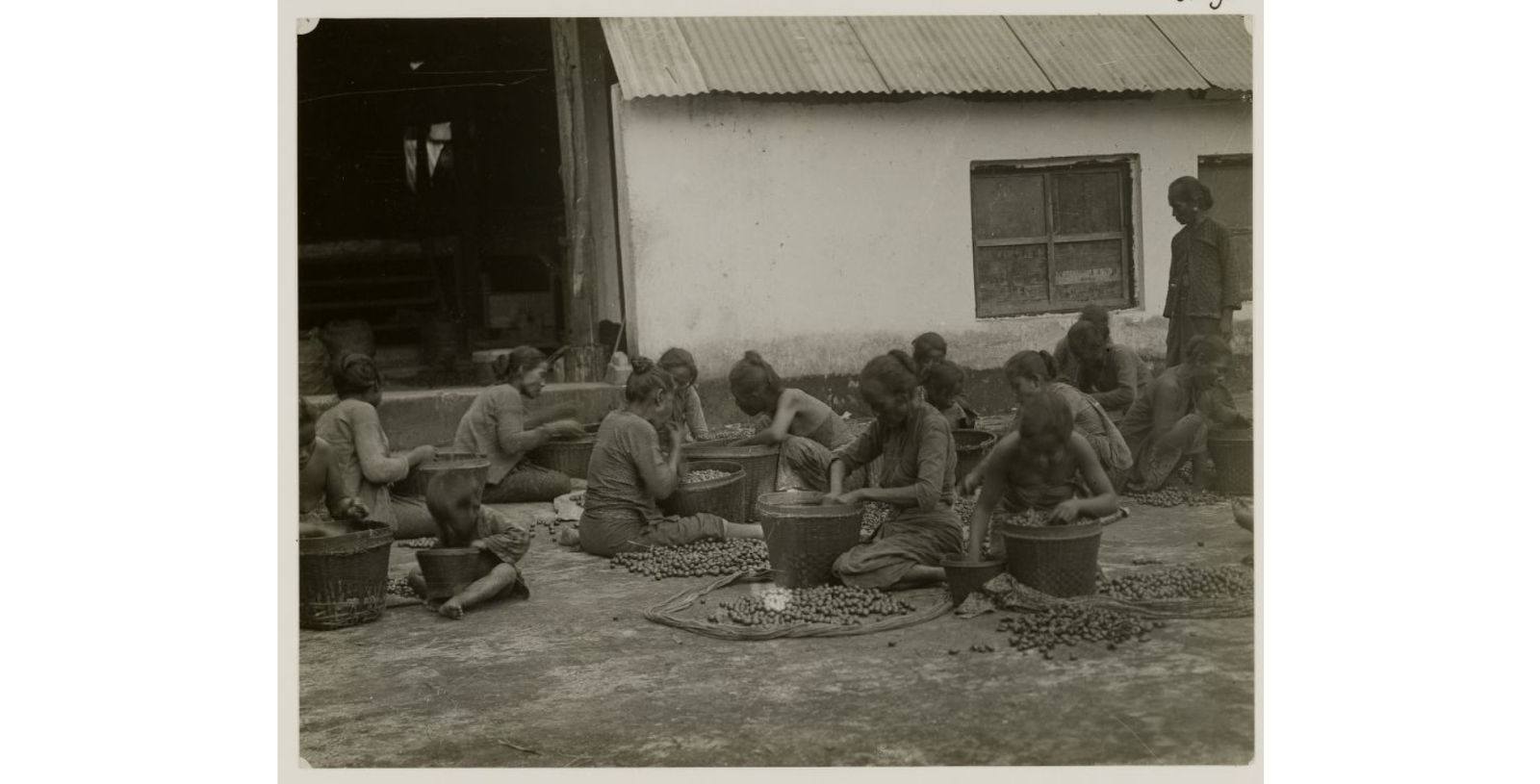

Apabila ditarik ke belakang, sejarah dari lahirnya perkebunan itu dapat ditelisik sedemikian rupa dari Herman Fokker yang mendapatkan hak sewa atas tanah seluas kurang lebih 472,78 Ha di Nyunyur pada tahun 1880. Setidaknya, 10 tahun dibutuhkan Fokker untuk menanami dan membesarkan keseluruhan lahan itu dengan biji kopi. Baru pada tahun 1891, tercatat terdapat setidaknya 48 ton biji kopi yang berhasil dipanen oleh petani perkebunan setempat. Namun, angin segar tersebut tidaklah bertahan lama.

Seiring berjalannya waktu, hasil panen yang didapatkan dinilai tidak berimbang dengan biaya yang dikeluarkan Fokker selama masa penanaman, panen, pembelian mesin, hingga pengolahan biji kopi. Hal itu membuat Fokker mengambil keputusan besar untuk menawarkan hak pengelolaan perkebunan tersebut di tahun 1893 pada pengusaha Belanda lain. Tepatnya pada tahun 1896 ketika Gravenhaagsche Koffie Cultuur Maatschappij di bawah Philip Evers secara resmi membeli perkebunan tersebut dari tangan Fokker.

Alih-alih meraih masa kejayaan di bawah kepengurusan pihak baru, perkebunan itu rupanya semakin terpuruk. Hasil panen tetap stagnan, sementara pada 22-23 Mei 1901 sempat terjadi letusan Gunung Kelud yang menghancurkan beberapa bagian dari pabrik dan perkebunan. Tanah yang pada awalnya dianggap penuh dengan keberkahan karena letaknya yang strategis, diapit oleh dua jalur lahar yaitu Gunung Kelud serta Gunung Kawi, dengan segera dianggap sebagai malapetaka di kala erupsi melanda.

Peralihan kepemilikan, pun, kembali terjadi saat perkebunan ini beralih ke tangan NV. Handels Vereniging Amsterdam. Namun, lagi-lagi kegagalan produksi dan lahirnya perkebunan baru yang menjadi pesaing, pun, membuat perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan. Sejarah mencatat bahwa tanah perkebunan yang saat itu terlantar tanpa tuan yang jelas, sepenuhnya dikelola oleh masyarakat setempat sebelum akhirnya setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 1945, tanah ini beralih di bawah Pusat Perkebunan Negara (PPN).

“Itu, kan, perusahaan perkebunan milik Belanda, itu bisa diambil alih oleh pemerintah,” jelas Galih.

Puluhan tahun kemudian, pengelolaan tanah perkebunan yang dianggap sudah tak bertuan dan ‘mati’ itu rupanya menciptakan kobaran sang jago merah yang meliuk-liukkan dirinya dari dinding-dinding rumah warga. Membubuhkan baliho-baliho yang berisi tuntutan atas redistribusi lahan. Meletakkannya di pinggiran panasnya aspal tanah Nyunyur selama puluhan tahun kemudian.

Bangkit dari Mati Suri

Bangkit dari mati suri adalah istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi tanah perkebunan yang didirikan oleh Herman Fokker itu. Setelah puluhan tahun lamanya mati dan beralih di bawah PPN, tepatnya pada 1974, perkebunan tersebut berpindah di bawah kekuasaan Hak Guna Usaha (HGU) dari PT Nyunyur Baru. Hal tersebut sebenarnya bukan merupakan suatu hal yang mengejutkan, sebab menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, HGU dapat bertahan selama kurang lebih 30 tahun lamanya.

Namun, masalah muncul karena adanya Surat Keputusan (SK) Menteri Agraria No. 49/KA/64 tanggal 26 Mei 1964. SK tersebut menyetujui adanya landreform seluas 100 Ha dari total 472,78 Ha tanah milik PT Nyunyur Baru yang dulunya mengalami kebangkrutan dan dikelola masyarakat selama kurang lebih 20 tahun lamanya. Terpantiknya amarah warga setempat dipicu oleh diambilnya kembali tanah seluas 100 Ha tersebut, padahal tanah itu telah dijanjikan menjadi lahan redistribusi yang diberikan kepada masyarakat.

Tarni, salah seorang warga pejuang redistribusi lahan merupakan seorang lanjut usia yang telah mencapai kepala tujuh. Telapak tangannya yang penuh dengan kapalan dan punggungnya yang kini telah bungkuk akibat termakan usia dan pengalaman buruknya karena terjatuh di sumur merupakan seseorang yang telah memikul cangkul di pundaknya sejak usia muda. Lahan pertanian dan perkebunan ibarat rumah keduanya.

Saat ditemui di rumahnya yang hanya berjarak kurang lebih 2 km dari bekas pabrik kopi milik PT Nyunyur Baru itu, Tarni mengungkapkan bahwa pemerintah menjanjikan redistribusi lahan seluas 100 Ha. Namun, lahan tersebut diambil kembali oleh pihak perkebunan yang menjanjikan lahan pengganti. Alangkah terkejutnya Tarni serta warga lain ketika mengetahui bahwa lahan subur yang mereka kelola sebelumnya diganti dengan lahan terjal yang kurang layak untuk dikelola.

“Niatnya pemerintah yang dikeluarkan itu 100 Ha, yang pasti 80 Ha atau berapa gitu yang sekarang dibagikan,” ujarnya ketika ditemui pada Sabtu (29/03).

Ketika pada tahun 1985 PT Nyunyur Baru kembali mengajukan perpanjangan HGU dengan nama baru yakni PT Kismo Handayani dan memasukkan kembali lahan seluas 100 Ha tersebut ke dalam wilayah HGU mereka, protes dan perlawanan masyarakat setempat, pun, kian membara. Protes dan perlawanan itu lahir dari adanya perasaan kecewa masyarakat yang merasa telah ditipu dan dirampas haknya. Simbol-simbol perlawanan mulai bermunculan ditandai dengan aksi demonstrasi, pengaduan ke dinas terkait, serta pemasangan baliho-baliho yang berisi tuntutan atas redistribusi lahan.

Puncaknya terjadi pada tahun 2010. Api perjuangan masyarakat yang mengalami goncangan dari berbagai arah akibat desakan pihak perkebunan untuk meninggalkan lahan redistribusi itu mengalami titik balik. Kondisi berubah 180 derajat ketika bisikan-bisikan mengenai matinya HGU PT Kismo Handayani di tahun itu mulai terdengar di indera pendengaran masyarakat setempat.

Mengetahui bahwa situasi mereka tengah terpojok, pihak PT Kismo Handayani lantas dengan segera kembali mengurus perpanjangan HGU perkebunan. Namun, koin telah dilemparkan ke udara dan kini, sisi koin yang melambangkan masyarakat setempat, pun, beralih menghadap ke atas.

“Pemilik mengajukan (HGU, red) lagi. Setelah itu, kan, nggak bisa memperpanjang karena pailit. Nah, saat itu warga mulai paham, oh, berarti perusahaan ini nggak bagus,” ucap Galih (29/03).

Usianya masih muda, baru menginjak sekitar kepala tiga saat dirinya turut terlibat dalam perjuangan penuntutan hak redistribusi lahan perkebunan milik PT Kismo Handayani. Galih menjelaskan bahwa alasan mengapa PT Kismo Handayani sulit mengajukan kembali HGU yang telah habis pada tahun 2010 lalu adalah karena pailit yang dialami pihak perusahaan. Mengetahui hal itu, perlawanan masyarakat, pun, semakin membara.

“HGU sudah habis masanya, belum diperpanjang. Nah, yang nggak kalah penting itu pajak yang terlambat. Meskipun HGU terbit, kalau pajak nggak dibayar, itu dia nggak akan bisa mengerjakan. Undang-undangnya seperti itu. Jadi, warga berani (melawan, red),” sambungnya.

Gelora Asa Perlawanan

Kesadaran bahwa perjuangan perseorangan tidak akan membuahkan hasil yang diinginkan mendorong masyarakat bersatu membentuk kelompok perjuangan. Hari demi hari mereka lalui dengan musyawarah tanpa henti. Suara-suara perundingan kian terdengar lantang dari mulut ke mulut maupun rumah ke rumah. Ibarat titik-titik api, maka titik-titik api tersebut tak pernah dibiarkan padam. Nyalanya menjalar dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Menolak untuk dipatahkan oleh embusan angin yang bergejolak dari malam ke malam.

Terhitung sejak tahun 2010, ketika HGU milik PT Kismo Handayani dikonfirmasi telah mati, maka tepat satu dasawarsa lebih perjuangan penuntutan hak atas redistribusi lahan itu dilakukan. Aksi demonstrasi berkali-kali dilakukan. Seruan-seruan yang berisi tuntutan atas redistribusi lahan dapat didengar hingga kejauhan. Poster-poster tuntutan ramai dipegang di depan dada dan kepala warga, seolah berusaha agar baris demi baris tuntutan itu dapat dilihat dan dibaca oleh pihak perkebunan serta pemerintah.

Akan tetapi, apabila kembali pada kilas masa lalu, maka sebenarnya perjuangan penuntutan hak atas redistribusi lahan perkebunan itu telah terjadi jauh sebelum HGU PT Kismo Handayani dinyatakan mati. Apalagi ketika mengingat mengenai pembatalan keputusan landreform pada tahun 1974 silam. Dapat dikatakan bahwa perjuangan masyarakat untuk menuntut redistribusi tanah telah berlangsung selama lebih dari 40 tahun lamanya.

“Tapi sebelum itu (2010, red), pun, sudah ada pergerakan. Sudah ada pergerakan perjuangan untuk memperoleh tanah,” tutur Sakri. Sakri merupakan salah satu dari lima pemimpin kelompok perjuangan masyarakat Nyunyur yang juga perwakilan kelompok perjuangan dalam melakukan komunikasi dengan pihak perkebunan dan pemerintah saat ditemui di kediamannya pada Sabtu (05/04).

Tak terhitung sudah berapa puluh kali bekas kantor milik PT Kismo Handayani, kantor pemerintah kabupaten, hingga gedung Kejaksaan Negeri Blitar dipenuhi oleh lautan massa demonstran. Mereka yang turun ke jalan didominasi oleh petani dan masyarakat sekitar yang merasakan ketidakadilan dan ketidakjelasan perlakuan dari pihak perkebunan. Namun, respon baik tidak kunjung diberikan oleh pihak PT Kismo Handayani yang seolah diam dan tidak berminat untuk melakukan perundingan dengan masyarakat.

“Kalau ke masyarakat itu sebetulnya (komunikasi, red) sangat minim dari pihak perkebunan. Soalnya yang menyampaikan, pun, bukan dari pemiliknya sendiri,” jelas Galih (29/03).

Cat merah bata yang mendominasi gedung kantor administrator (ADM) PT Kismo Handayani terletak tidak jauh dari bekas pabrik dan perumahan karyawan perkebunan tampak mengilap tertimpa sinar matahari. Gedung kantor yang dihuni pengurus perkebunan tampak berdiri kokoh, kebal dari gaung suara masyarakat yang berdemo tiada henti di pelataran halamannya. Cat merah bata yang hampir sama warnanya dengan sang jago merah yang meliuk-liukkan badannya di rumah-rumah dan lahan perkebunan masyarakat setempat semenjak tuntutan mengenai redistribusi lahan itu digaungkan.

“Kita bilangnya oknum. Itu memang betul, ada oknum dari PT yang bakar. Entah siapa yang memberi tugas atau komando, kan, kita juga nggak tahu,” tutur Galih.

2016 menjadi tahun yang cukup suram bagi para pejuang redistribusi lahan perkebunan PT Kismo Handayani. Ada suatu waktu saat rumah-rumah masyarakat yang berada di sekitar perkebunan dibakar oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Aksi pembakaran ini turut dibenarkan oleh Tarni dan Sakri.

Pada saat aksi pembakaran rumah dan perkebunan itu berlangsung, Galih turut menjelaskan bahwa pihak kepolisian sempat berada di tempat kejadian. Namun, orang-orang berseragam cokelat itu tidak berani melerai atau menginterupsi aksi tersebut.

“Kalau pidana dia (polisi, red) masuk, bakar-bakar itu nggak ada unsur pidananya, dia diam aja. Dia nggak mau terlibat. Nggak ada, polisi yang berani itu nggak ada. Dalam arti berani melerai itu nggak ada,” ujarnya dengan nada seringan bulu kapas.

Pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria ibarat sebuah angin segar bagi para pejuang redistribusi lahan. Pada tahun 2015, lima tahun setelah HGU dari PT Kismo Handayani berakhir, pihak perkebunan belum juga dapat memperbaharui HGU mereka. Hal ini membuat aturan dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pihak pemegang HGU yang belum memperbaharui HGU mereka dalam waktu satu tahun berkewajiban untuk menyerahkan paling sedikit 20% dari lahan mereka menjadi berlaku. Hasil tersebut turut diiringi dengan kemenangan masyarakat di pengadilan, sehingga mereka berhak mendapatkan setidaknya 20% lahan redistribusi dari pihak perkebunan.

Namun, rupanya dalam prosesnya, praktik redistribusi lahan yang dilakukan oleh pihak perkebunan menuai pro dan kontra dari kaum pejuang redistribusi. Masyarakat Kampung Merah Putih yang sebelumnya mengalami pengusiran dari lahan asalnya sempat mendapatkan lahan untuk dikelola yang berada di daerah atas perbukitan.

Akan tetapi, setelah redistribusi lahan sebanyak 20% dilakukan oleh pihak perkebunan, masyarakat kampung tersebut direlokasi ke lahan yang luasnya hanya mencapai kurang lebih 3 are. Hal yang menjadi perdebatan adalah bahwa lahan relokasi tersebut ditukar dengan lahan hasil pengelolaan masyarakat Kampung Merah Putih. Pro dan kontra naik ke permukaan ketika keputusan tersebut dinilai merugikan masyarakat kampung tersebut.

Galih mengungkapkan bahwa keputusan masyarakat untuk melepaskan tanah yang berada di atas perbukitan itu merupakan suatu hal yang sia-sia. Sebab, apa yang mereka dapatkan sebagai ganti tidaklah berimbang dengan apa yang telah hilang dari tangan mereka. “Itu sebetulnya bodoh. Kenapa? Di atas katakanlah dapat 3 hektar, di sini cuma 3 are,” ujar Galih disertai gelengan kepala ringan, kegetiran tampak mewarnai wajahnya.

Namun, pendapat tak serupa dikeluarkan oleh Sakri. Dirinya merasa bahwa inti dari perjuangan redistribusi adalah kesejahteraan masyarakat. Maka, dengan lebih legowo dirinya menyetujui adanya pembagian tanah tersebut. “Jadi, yang atas dijual diganti yang bawah sini. Kan, sana jauh. Lebih bagus sini. (Di sana, red) jauh dari listrik dan segalanya,” jelasnya saat ditemui di kediamannya pada siang hari yang terik di hari keenam lebaran (05/04).

Pada 1 Desember 2022, setelah perjuangan yang memakan lebih dari satu dasawarsa dilakukan, dengan cikal bakal perlawanan yang telah ditempuh sejak puluhan tahun sebelumnya. Sakri sebagai perwakilan masyarakat pejuang diundang langsung ke Istana Negara untuk menerima sertifikat tanah hasil redistribusi dari Presiden Jokowi. Momentum itu menandakan adanya titik balik dari perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Soso dan sekitarnya.

Akan tetapi, dalam praktik langsung pemetaan lahan distribusi, keluhan-keluhan samar dapat didengar dari bilik-bilik rumah warga yang tak dapat menampung rasa penasaran akan bagaimana sebenarnya pertimbangan pihak panitia dalam melakukan pemetaan pembagian lahan. Sejarah panjang mengenai terbentuknya panitia redistribusi dan kelompok perjuangan yang kini terbagi menjadi lima kubu itu, pun, menjadi cerita yang tidak akan bosan-bosannya dituturkan kembali dari mulut ke mulut.

Kala Masyarakat Bertutur tentang Hak Tanahnya

Suara gemericik air dapat didengar ketika kaki melangkah menuju bekas kompleks pabrik kopi milik PT Kismo Handayani. Aliran air yang terjun itu menggenangi sisi luar dari gerbang masuk menuju bekas kompleks pabrik. Menurut cerita dari masyarakat setempat, dulunya mereka yang merupakan petani dan pegawai pabrik kopi menjemur dan memilah biji-biji kopi dari perkebunan dengan duduk di dekat aliran air tersebut.

Kini, hanya bunyi derai aliran air itu yang dapat ditangkap oleh indera pendengaran kala menginjakkan kaki ke sana. Bunyi mesin-mesin penggiling kopi sudah tak lagi terdengar, pun, dengan langkah-langkah kaki pekerjanya yang berlalu-lalang ke sana kemari. Bekas perumahan milik karyawan pabrik kini juga telah diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Namun, pertanyaan mengenai siapa saja yang berhak menerima hasil redistribusi lahan itu mulai muncul di benak banyak orang.

Ketika keputusan untuk membentuk suatu kelompok perjuangan tercetus di benak masyarakat Desa Soso dan sekitarnya, muncul nama-nama seperti Sakri, Didik, dan Warji yang dianggap memiliki pengaruh atas kelompok. Selain nama-nama terpilih sebagai pemimpin kelompok, hadir pula nama Galih dan Alm. Mbah Podo sebagai salah dua pejuang garis depan dalam penuntutan hak atas redistribusi lahan perkebunan PT Kismo Handayani.

Maka, majulah mereka sebagai perwakilan masyarakat dalam perjuangan redistribusi lahan itu secara kolektif. Masyarakat secara musyawarah mufakat mengajukan banyak gugatan ke pengadilan maupun demonstrasi secara masif untuk menuntut hak atas redistribusi lahan.

Akan tetapi, ketika wacana mengenai redistribusi yang mulai dimenangkan di pengadilan terdengar gaungnya, kelompok-kelompok yang pada mulanya menjadi satu itu mulai tercerai berai, sehingga melahirkan kelompok lainnya. Alasannya tidak jauh-jauh dari perasaan berhak untuk mendapatkan jatah lahan lebih besar dari kelompok lain yang dianggap lebih sedikit kontribusinya dalam perjuangan. Salah satu contohnya adalah lahirnya kelompok yang dipimpin oleh Deny, salah seorang pejuang yang dulunya berada di bawah kelompok yang sama dengan Didik.

Hal itu diperparah dengan pemetaan lahan redistribusi yang dilakukan oleh panitia. Gumaman penuh keheranan dan tanda tanya samar-samar terdengar ketika peta pembagian lahan redistribusi telah diselesaikan oleh pihak panitia. Tercatat setidaknya 528 KK yang terbagi atas 944 titik bidang tanah. Hal yang menjadi tanda tanya adalah pembagian luas lahan yang dinilai kurang bijaksana. Keluhan terdengar dari warga yang hanya menerima sebesar 2 hingga 3 are tanah, sementara di sisi lain, ada warga yang menerima lahan dengan jumlah lebih luas. Baik Galih dan Sakri membenarkan bahwa keseluruhan pemetaan dilakukan sendiri oleh pihak panitia perjuangan, bukan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Jadi, panitia mengerjakan peta kosong, kan? Nah, peta itu diisi. Setelah itu, baru BPN diundang. Jadi, BPN ini datang terima bersih,” ujar Galih (29/03).

Di sisi lain, Sakri menjelaskan mengenai peran lima kelompok perjuangan dalam proses pemetaan lahan redistribusi tersebut. Ia menjelaskan bahwa selain para pejuang yang sudah sejak awal hadir dalam penuntutan hak atas redistribusi lahan, mereka yang tidak bergabung dalam perjuangan juga turut mendapatkan bagian atas lahan redistribusi yang telah diberikan.

“Peran kelompok itu mendata warga yang mendapatkan redistribusi tanah. KTP, KK, pendataannya sampai situ. Orang yang tidak berjuang, pun, mendapatkan,” ungkap Sakri (05/04).

Ninik, istri Sakri yang kebetulan sedang berada di rumah saat wawancara ini dilakukan turut menimpali ucapan suaminya dengan menjelaskan mengenai peran Lurah daerah setempat pada masuknya pihak luar dalam pembagian lahan redistribusi (05/04), “ Pak Lurah yang woro-woro (mengumumkan) sampai mana-mana. Seharusnya, kan, orang yang di dalam perjuangan. Tapi, ternyata orang yang di luar perjuangan dapat.”

Konflik antar kelompok yang menuntut pembagian lahan lebih luas bagi kelompoknya, pun, mewarnai proses redistribusi ini. Apalagi ketika masing-masing kelompok membawa anggotanya yang berjumlah lebih dari 100 orang. Tanah redistribusi sebanyak 20% yang berluaskan tidak lebih dari 83 hektar itu, pun, harus dibagi sedemikian rupa untuk memenuhi sejumlah KK yang telah diajukan tersebut. Jatah lahan yang tidak seiras itu, pun, tak dapat dihindari.

“Bisa lebih (dari 20%, red). Tidak disetujui sama Pak Yoyok, pengacara kebun,“ perjelas Sakri (05/04).

Sakri menjelaskan bahwasanya ada kriteria penerima redistribusi lahan yang diutamakan oleh pihak panitia. Seperti misalnya guru Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), hingga guru mengaji. Kelompok panitia yang dianggap memiliki kontribusi lebih mendapatkan jatah lahan yang lebih luas pula.

“Dilihat dari kinerjanya. Jadi, misal perjuangannya sudah sejak lama, terus dia mengeluarkan uang (selama perjuangan, red), ya dapat lebih luas,” sambung Sakri. Namun, hal itu dinilai tidak masuk akal oleh Galih.

“Kalau alasan itu sebetulnya nggak masuk logika, lah,” ujar Galih disertai senyuman getir (29/03). Ia lantas melanjutkan, “Kalau kita mengoreksi sampai hari ini, pun, itu bisa dikoreksi. Seandainya ada kelompok nggak senang, itu bisa bermasalah. Di Undang-Undang Pokok Agraria ada batasan untuk redistribusi. 6 are atau 10 are itu satu orang. Tapi, di sini disalahgunakan. Jadi, satu orang yang istilahnya kepala sukunya itu 3 hektar. Sisanya cuma 2 are setengah.”

Perbincangan mengenai apakah masyarakat pendatang yang sebenarnya tidak turut ikut dalam proses perjuangan redistribusi lahan selama lebih dari satu dasawarsa itu berhak mendapatkan hak, pun, ikut muncul di permukaan. Namun, perbincangan-perbincangan itu tak juga kunjung menuai protes berkelanjutan. Sertifikat redistribusi lahan sudah diterima, keluhan-keluhan mengenai luas lahan yang diterima memang terus bergema, namun tidak pernah sekalipun benar-benar diutarakan dan dibawa maju kembali ke meja musyawarah.

“Protes sebenarnya kalau kita mau dengar, ya banyak. Cuma, kan dipatahkan karena apa? Banyak kejanggalan untuk sertifikat warga itu,” ujar Galih.

Sementara itu, Sakri menyebut pro dan kontra dalam proses pemetaan dan pembagian lahan itu memang akan selalu ada. Namun, tidak ada langkah atau upaya nyata dari masyarakat untuk menunjukkan ketidakpuasan itu.

“Ya orang menilai buat apa cuma dapat segitu. Terus ada orang menilai, kita cuma mengeluarkan KTP sama KK aja udah dapat (sertifikat, red). Orang bilangnya pro dan kontra itu pasti ada. Sampai sekarang tidak ada omongan apa-apa,” pungkas Sakri (05/04).

Di penghujung kisah, perkebunan milik PT Kismo Handayani itu memang sempat menjadi ujung tombak mata pencarian dan tempat bergantung hidup masyarakat Desa Soso serta sekitarnya. Pondasi-pondasi bangunan pabrik yang sempat berdiri kokoh juga menjadi simbol naiknya masyarakat dari keterpurukan ekonomi. Namun, lahan yang sama itu juga meninggalkan rasa ketidakadilan, mengukir perasaan ketidakpuasan, serta memantik semangat perjuangan masyarakat yang menuntut keadilan dan kehidupan yang lebih baik. (red/hr)