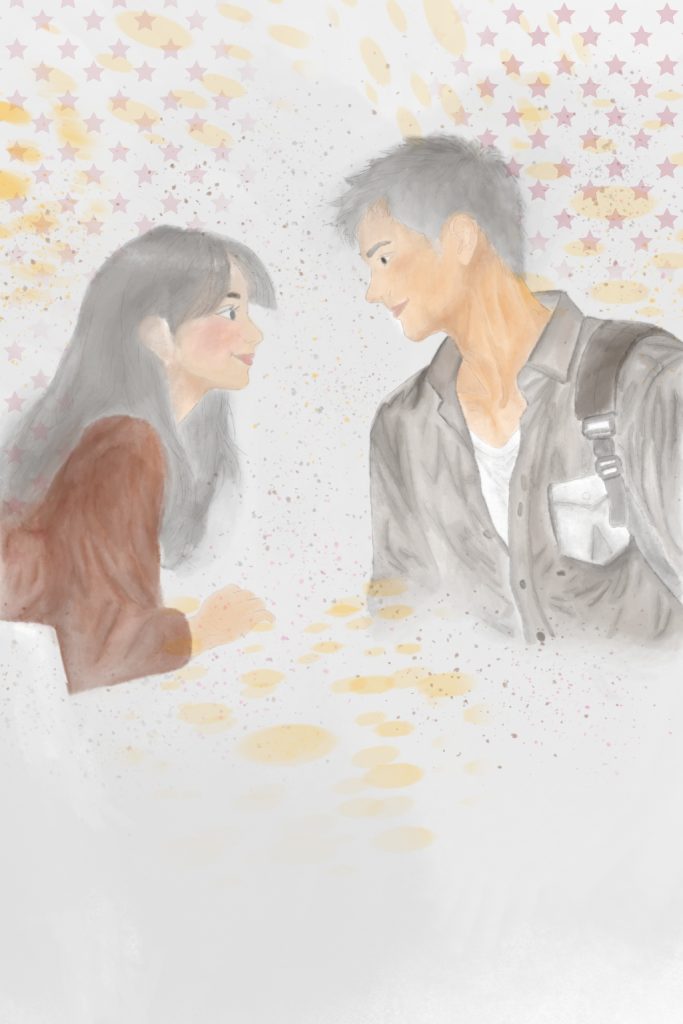

Selasa sore kembali datang, dan lagi-lagi kami berada di meja yang sama. Kali ini, aku tidak punya alasan untuk pulang duluan dan melarikan diri dari situasi ini. Aku duduk di kursi paling pojok sedangkan dia berada di bagian tengah, kami terpisah oleh meja panjang yang penuh oleh piring-piring yang mulai kosong. Dia sibuk dengan obrolan menyenangkan dengan teman-teman yang lain, sedangkan aku pura-pura fokus ke laptop padahal layar hanya menunjukkan draf resume yang sudah aku selesaikan tadi malam. Sengaja, alasannya sesederhana karena aku tak kuasa menahan senyum dan debaran jantung ketika tatapanku bertemu dengannya.

Di antara tawa teman-teman yang lain, kami hanya sesekali melempar pandang, beriringan dengan seulas senyum tipis yang terbit. Sederhana, sederhana sekali. Namun, sepersekian detik itu cukup membuat senyumku tak luntur bahkan sampai waktu aku terlelap tidur. Aku selalu diam, membiarkan dia menafsirkan makna dari rona merah pipiku tiap tatapan kami beradu. Dia juga selalu diam, tapi aku paham betul bahasa yang berusaha dia sampaikan ketika dia menyingkirkan rokok elektriknya tiap dia duduk di meja yang sama denganku.

Tidak pernah ada yang berhasil menebak siapa yang mulai duluan. Pun tidak pernah ada yang lebih dulu menyampaikan arti dari tiap senyum yang terlempar. Kami terbiasa dengan ini semua. Lambat laun, keterbiasaan ini berubah menjadi ikatan yang halus, hampir tak terdengar, tapi selalu terasa hangat.

Pola di Selasa sore selalu sama. Aku keluar dari kelas, ikut bersama ketiga temanku untuk makan di gazebo belakang. Lima belas menit kemudian, dia lantas datang bersama lima temannya–yang juga temanku–yang lain. Dia datang dengan langkah lebar dikarenakan kakinya yang jenjang, kemeja dengan motif abstrak yang kancing paling atasnya dibiarkan terbuka, rambut yang agak berantakan karena baru saja melepas helm, serta ransel hitam yang hanya disampirkan di bahu kanan. Dia lantas ikut duduk di kursi panjang gazebo belakang, turut mengikuti alur pembicaraan.

Kami tidak pernah duduk berdua. Interaksi kami terbatas ketika sedang duduk bersama teman-teman yang lain. Namun, dari hal-hal kecil muncul keakraban yang sedari awal tidak pernah direncanakan. Kami sama-sama diam, duduk di kursi panjang gazebo belakang bersama laptop dan dua gelas es kopi gula aren tanpa bicara apa-apa. Tapi entah mengapa, diam itu justru terasa begitu nyaman.

Lucu, ya. Bagaimana sesuatu yang samar namun bisa terasa begitu nyata padahal tidak pernah didefinisikan. Teman-teman kami yang lainnya tahu. Mereka yang justru dengan gamblang menerjemahkan arti dari setiap tatapan kami, dari rona merah di pipiku tiap laki-laki itu mengajakku bicara, dan dari gerakan dia melepas rokok elektriknya ketika menyadari kehadiranku di sekitarnya. Belakangan ini, di Selasa sore tiap kali kami duduk di meja yang sama lagi, teman-teman berusaha mengungkit hal-hal seperti; “Jadi kalian sebenarnya tuh apa?” atau “Jangan-jangan backstreet ya lo berdua?” Namun setelahnya, kami hanya saling pandang, lantas tertawa seolah semua itu cuma bercanda.

Sejujurnya, dalam tawa itu terbesit rasa takut. Takut kalau semuanya berakhir begitu saja. Takut kalau aku jujur duluan dan ternyata dugaanku selama ini salah besar. Rasa keingintahuanku tinggi sekali, aku ingin tahu apakah dia juga merasakan hal yang sama setiap kali bahuku tidak sengaja menyenggol lengannya. Namun, aku juga teramat takut mendengar jawabannya. Jadi kubiarkan kami tetap seperti ini saja.

***

Selasa sore ini berbeda. Aku tidak duduk di gazebo belakang bersama ketiga temanku lantas bertemu dengan laki-laki itu. Selasa sore ini aku pergi ke perpustakaan pusat untuk mengerjakan tugas kelompok yang harus dikumpulkan besok siang. Teman-teman kelompokku sudah pulang duluan tiga puluh menit yang lalu, aku sengaja membiarkan diriku duduk lebih lama di perpustakaan untuk menyelesaikan resume mingguan.

Tepat ketika aku menutup laptopku, kampus diguyur hujan deras. Aku menghela napas, masih lanjut membereskan tasku dan hendak turun ke pelataran perpustakaan. Aku duduk di salah satu kursinya, menatap derasnya hujan sambil sesekali membalas chat dari teman kostku. Tiba-tiba, laki-laki itu datang dengan langkah terburu-buru. Dia menghentikan langkah dan berdiri di samping kursiku. Detik ini juga, kami bertatapan lebih lama. Cukup lama untukku memerhatikan bahwa sepertinya dia baru saja memangkas rambutnya.

“Habis nugas juga?” Dia bertanya.

Aku mengangguk. “Iya, nih. Baru beres kerkom, eh hujan deras banget lagi.”

Laki-laki itu tertawa pelan. Suara tawanya bergema di telingaku, volumenya mengalahkan derasnya hujan, gema tawanya berputar dengan lambat seperti slow motion. Aku juga bisa sempat memandang dari dekat bagaimana matanya menyipit ketika tertawa. Indah, sungguh indah sekali.

Sepersekian detik berlalu, kemudian aku baru menyadari sesuatu. “Eh by the way, kamu jangan berdiri di situ, dong. Sini-sini duduk,” aku bergeser, menyisakan tempat untuknya duduk di sampingku. Lantas aku menahan napas, menyadari bahwa posisi duduk kami sedekat itu karena siku kami yang menempel.

“Akhirnya kita duduk berdua juga, ya,” ucapnya.

Aku menelan ludah. Di telingaku, suaranya memang mengalahkan suara deras hujan. Namun, kalimat barusan membuat lidahku kelu untuk menjawab.

“Hah? Gimana?”

Dia menoleh, menatapku dengan lekat. “Selama ini kan kita duduknya bareng anak-anak yang lain. Nggak pernah tuh ada ngobrol berdua gini.”

Aku tidak menjawab. Mungkin karena aku tahu, kalau aku buka suara, semua akan berubah. Namun, kemudian laki-laki itu bicara lagi, kali ini intonasinya lebih tegas dan terdengar berupaya untuk meyakinkanku.

“Aku rasa, aku nggak ngerasain ini sendirian. Iya, nggak, sih?” Dia bertanya.

Aku masih berusaha menatapnya dengan gugup. “Ngerasain apa?”

Dia mengalihkan pandangan, beralih menatap rintik hujan. “Nggak tahu, deh. Nggak jadi.”

Setelah itu, tidak ada yang perlu dijelaskan. Kami diam cukup lama, diiringi suara rintik hujan dan semerbak aroma petrikor yang khas. Aku tidak kuasa mengatakan; “sebenarnya selama ini aku suka sama kamu,” pun dia juga tidak menjawab dengan; “iya, aku juga.” Tapi di antara jarak kelingking kami yang hanya beberapa senti, ada sesuatu yang akhirnya tidak perlu disembunyikan lagi.

***

Waktu terus berjalan. Selasa sore berlalu seperti biasa, dengan obrolan-obrolan ringan di gazebo belakang, dengan tatapan-tatapan kecil dan senyuman-senyuman tipis. Tidak ada yang pernah benar-benar bicara tentang kita. Namun, setiap mata kami bertemu, selalu ada jeda kecil di udara, yang tafsirannya hanya bisa dimengerti oleh kami berdua.

Selasa sore ini, dia mengenakan kemeja berwarna abu-abu. Kancingnya yang paling atas dibuka seperti biasa, tatanan rambutnya dia pastikan selalu rapi, ransel hitamnya hanya disampirkan di sebelah bahu. Dia bersama kelima temannya hendak masuk kelas, sedangkan aku bersama ketiga temanku sudah siap-siap untuk pulang. Namun, Selasa sore ini dia melambatkan gerakannya, membiarkan lima temannya itu meninggalkannya di gazebo belakang bersamaku dan ketiga temanku yang masih membereskan barang. Tiga temanku itu seolah bisa membaca suasana, lantas meninggalkan kami berdua berdiri berhadapan.

Dia menggaruk tengkuknya. “Kamu tahu, kan, kalau aku tahu?”

Aku tersenyum. “Tahu, kok.”

Dia balas tersenyum, dan tidak menambahkan apapun lagi. Aku juga tidak perlu mengatakan apapun. Karena beberapa hal justru lebih indah kalau dibiarkan sesederhana ini.

Karena sejatinya, cinta bukan hanya tentang sesuatu yang diucapkan atau dilakukan dengan menggebu-gebu. Yang ada di antara kami berdua adalah cinta yang sederhana, tentang waktu yang berjalan pelan, percakapan kecil yang terasa hangat, dan keberanian untuk merasa tanpa harus memiliki. Dan mungkin, inilah bentuk cinta yang paling tenang.