Malang, PERSPEKTIF – Sore hari pada 17 Mei lalu, di tengah istirahatnya dari kepadatan jadwal sidang, Emanuel Gobay, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, masih menyempatkan waktu untuk angkat bicara mengenai represifitas aparat terhadap massa aksi penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB). Aksi dilakukan seiring dengan polemik revisi Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Gangguan jaringan internet yang sempat memutuskan kami saat proses wawancara, bukan menjadi hambatan yang begitu penting. Tim Perspektif lalu menghubungi kembali Emanuel lewat telepon seluler agar dapat menghubungkan komunikasi yang terpaut dua zona waktu ini.

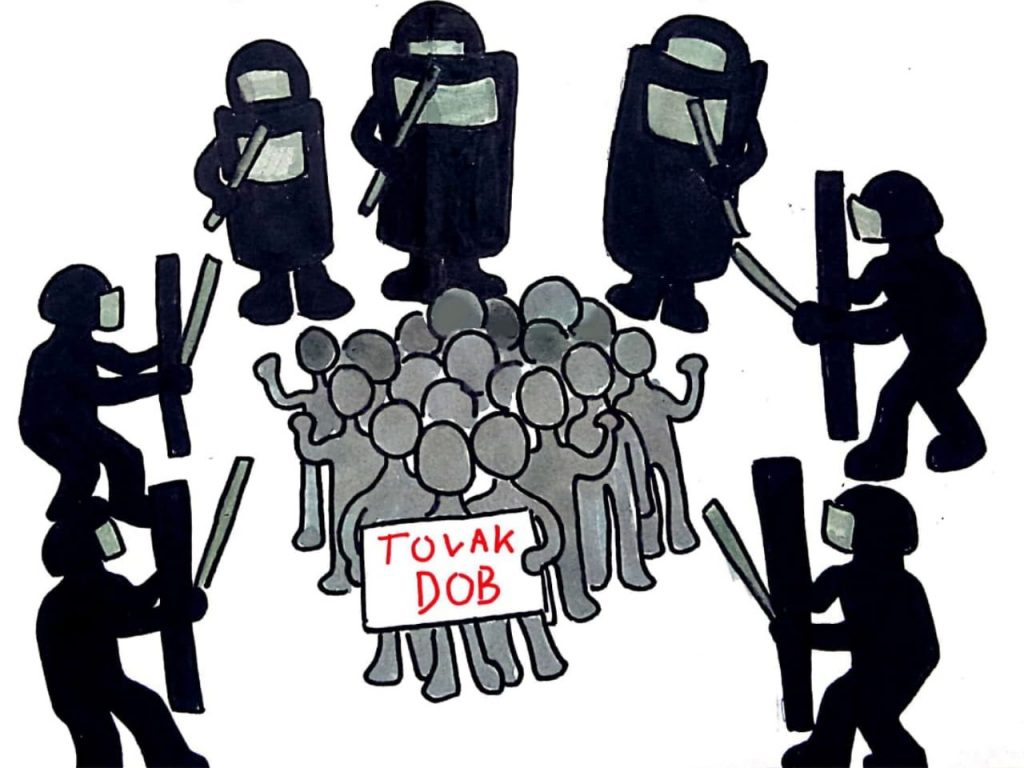

“Dari awal yang pertama itu pada tanggal 8 Maret 2022, di Jayapura aksi tolak DOB direpresif polisi. Yang kedua, pada tanggal 15 Maret 2022, di Kabupaten Yahukimo pun juga direpresif polisi. Kemudian yang ketiga di Kabupaten Nabire pada tanggal 31 Maret 2022, itu juga direpresif polisi. Selanjutnya pada tanggal 1 April 2022, di Jayapura juga direpresif polisi. Kemudian lagi-lagi pada tanggal 10 Mei 2022, di Jayapura turut direpresif polisi,” tutur Emanuel terkait serangkaian demonstrasi yang dibalas dengan tindak represifitas aparat Kepolisian setempat (17/5).

Ia lantas menjelaskan tentang berbagai jenis tindakan represifitas aparat kepada massa pendemo yang dibubarkan dengan pendekatan kekerasan seperti gas air mata, water cannon, serta pemukulan dengan tongkat rotan. Bahkan di beberapa kasus, terdapat penembakan dengan peluru karet.

“Akibat tindakan itu banyak massa yang kemudian luka-luka, ada juga yang meninggal seperti di Yahukimo, meninggal karena tertembak. Sementara di tempat lainnya hanya luka-luka akibat jatuh karena dikejar pada saat pembubaran, ada yang jatuh karena tembak oleh water canon. Selain itu, ada juga yang luka-luka akibat terkena gas air mata dan pukulan dari rotan,” jelasnya.

Emanuel menyebutkan, tindakan represifitas terhadap massa aksi ini merupakan ketidakpahaman aparat terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Menurutnya aparat yang tidak paham isi peraturan tersebut akan salah dalam mengimplementasikannya di lapangan, sehingga berujung pada tindakan represifitas. Hal ini berbeda dengan aksi di Kabupaten Jayawijaya, Wamena, dan Dogiyai, yang mana berjalan dengan aman tanpa ada tindakan represifitas seperti di daerah lainnya

Tonton Juga:

SPIN: Represifitas Aparat di Papua Jadi Isu Yang Tak Kunjung Usai

Kemungkinan alasan lain adanya represifitas adalah keberpihakan aparat terhadap kelompok masyarakat yang menerima DOB, sehingga mereka menggunakan kekuatannya untuk menghambat aksi yang dilakukan masyarakat dalam menolak DOB.

“Itu saya lihat berdasarkan bukti dalam sebuah poster yang dibuat oleh Kapolres di salah satu wilayah resort di Papua yang dalam poster itu menegaskan menghargai kelompok yang menerima. Sehingga itu menjadi dasar dia (aparat, red) kemudian membatasi ruang demokrasi bagi masyarakat yang akan melakukan aksi demonstrasi penolakan DOB,” terang Emanuel.

Sebelum menutup wawancara bersama Tim Perspektif, Emanuel mengatakan bahwa LBH Papua menuntut agar aparat Kepolisian yang terbukti melakukan tindakan represifitas harus diproses secara adil menurut hukum pidana seperti yang diatur dalam Pasal 351 dan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta menurut kode etik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Kepolisian.

Ia berharap agar hal tersebut dapat terlaksana mengingat aparat penegak hukum seharusnya menjadi pelindung Hak Asasi Manusia (HAM), bukan sebaliknya. Terlebih bagi keluarga korban yang sedang mendambakan keadilan, tentunya tidak mudah bagi mereka melihat aparat yang melanggar HAM mendapatkan impunitas begitu saja. Emanuel lantas berujar agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) yang mendorong kebijakan DOB ini untuk tidak tutup mata, karena semua tindakan represifitas aparat yang terjadi saat ini adalah ulah mereka yang tidak menimbang dan menyerap aspirasi dari masyarakat Papua itu sendiri.

Tentang Stereotip dan Diskriminasi Yang Masih Melekat

Selain Emanuel, Johan Wahyudi, dosen Hubungan Sipil dan Militer Universitas Brawijaya (UB) pun turut menanggapi tindakan represifitas yang terjadi terhadap massa aksi di Papua. Menurut Johan, mudahnya aparat negara menggunakan tindakan represif saat menghadapi warga Papua yang berdemo menolak DOB dapat menunjukan pola pikir negara selama ini dalam melihat masyarakat Papua.

“Bisa jadi stereotip yang melekat dalam diri aparat negara terhadap warga Papua masih dipelihara hingga saat ini,” ujarnya (19/5).

Johan melanjutkan bahwa seharusnya dalam kondisi Papua yang masih berkutat dengan konflik yang hingga kini masih belum sepenuhnya usai, pendekatan dialog justru akan lebih baik untuk diutamakan. Karena dengan mengedepankan tindak kekerasan, kedamaian di Tanah Papua akan semakin sulit terwujud.

“Penangkapan aktivis Papua saat mereka menyuarakan aspirasi menolak pemekaran wilayah tentu saja melanggar hak asasi warga negara yakni kebebasan berpendapat dan menyampaikan informasi. Janganlah pakai cara-cara Orde Baru lagi untuk menghadapi para demonstran. Berikanlah kebebasan masyarakat Papua untuk menyuarakan penolakannya terhadap kehadiran DOB,” jelasnya.

Seulas saran kemudian disampaikan Johan sebagai berikut, “Saya kira sederhana saja, berilah ruang ekspresi bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasinya. Hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi. Bahkan warga negara mengkritik pemerintah pun seharusnya disikapi biasa saja oleh pemerintah.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Dhia Al Uyun, akademisi Fakultas Hukum UB yang menyatakan bahwa dari beberapa laporan dan tulisan menunjukan bahwa orang-orang Indonesia termasuk aparat memberlakukan orang Papua ini dengan sedikit diskriminasi.

Ia lalu berujar bahwa tindakan represif seperti itu seharusnya tidak lagi dilakukan oleh aparat. Kondisi yang sekarang sedang terjadi di Papua ini harus didekati dengan cara-cara yang lebih baik.

“Pemberian otonomi khusus bisa kita katakan dalam bahasa yang kasar itu seperti ‘menyuap’, kita memberi uang akhirnya masyarakat yang ada di Papua berebut dengan sendirinya dan membuat isunya bergeser dari isu utama yaitu posisi di Papua itu sendiri,” jelas Dhia.

Upaya yang dapat dilakukan kedepannya menurut Dhia adalah dengan menegur pemerintah agar tidak menjalankan kekuasaannya yang terkesan otoriter.

“Dengan menurunkan 24.000 personil TNI yang dikesankan mereka melindungi, baik-baik saja dan sebagainya, tanpa mengurai situasi yang benar-benar terjadi di Papua seperti apa, justru semakin memperkuat resistensi di Papua. Di luar pilihan untuk tetap menjadi NKRI atau tidak, tapi masyarakat Papua berhak diperlakukan secara manusiawi,” pungkasnya. (gra/rsa)