Pengarang : Arliza kusumawardani*

Kalau kata orang, perempuan lebih suka laki-laki yang humoris daripada yang ganteng, Adam Adichandra paket lengkapnya. Mahasiswa psikologi semester dua yang butuh pertolongan psikologi karena suka kebiasaan meninggalkan ponsel di kulkas dan pernah tidak mandi seminggu dengan alasan: “Malang musim maba emang sedingin itu.” Suka dijodoh-jodohkan dengan Eva karena pernah kekunci di sekret berdua. Sejak itulah, anak-anak biasa memanggil mereka “Adam and Eve couple.”

Namanya Evalina Vea. Biasa dipanggil teman-temannya Eve sejak dijodoh-jodohkan dengan Adam. Tapi untungnya, masih ada satu orang di kampus yang tetap memanggilnya Eva. Jika Adam adalah paket lengkap dalam versi laki-laki, Eva adalah versi perempuannya. Kuliah di jurusan yang mempelajari tujuh tradisi bikin pusing, tapi suka mendapat underestimate dari orang awam, “jurusan kamu itu belajar tentang orang ngomong, ya?” Eva hanya bisa tersenyum tabah. Dari kesempurnaan paket lengkap Eva, kurangnya cuma satu, masih belum punya gandengan. Tapi sekalinya menaruh hati, perasaannya memilih jatuh ke orang yang tidak mungkin ia dapatkan sekaligus satu-satunya orang di kampus yang masih memanggilnya Eva.

***

“Va, ayo dong, yang semangat!” Adam masih berjalan mendahului Eva sambil menenteng kamera mirrorless-nya. “Masih jam sebelas ini, elah!”

Eva tersenyum kaku lalu menghela napas. Masalahnya jam sebelas siang di Surabaya itu beda dengan di Malang. Sekarang siapa coba yang mau jalan kaki di bawah suhu tiga puluh tiga derajat? Adam Adichandra seorang memang.

Kemarin, Eva dan Adam bertandang ke kota kelahiran Eva karena tugas survei tempat untuk foto angkatan. Katanya, sih, biar beda makanya fotonya harus di luar kota. Entah ini ulah anak-anak atau memang Adam dan Eva kebetulan jadi satu-satunya yang tidak punya agenda hari itu, mereka lah yang kemudian mengemban tugasnya.

Eva mengusulkan agar tidak mencari tempat yang terlalu jauh. Lawang misalnya, atau paling jauh ya Pasuruan. Tapi Adam malah membelikan tiket kereta menuju Surabaya. Awalnya Eva protes, tapi karena Adam mengeluarkan alasan kalau, “kita, kan udah dikasih duit lebih, ya aku pilih yang agak jauh, lah. Daripada cuma ke Pasuruan emang mau foto di mana? Di taman safari?” Eva akhirnya memilih diam. Lagipula, tidak ada ruginya juga. Kan, dia bisa sekalian pulkam.

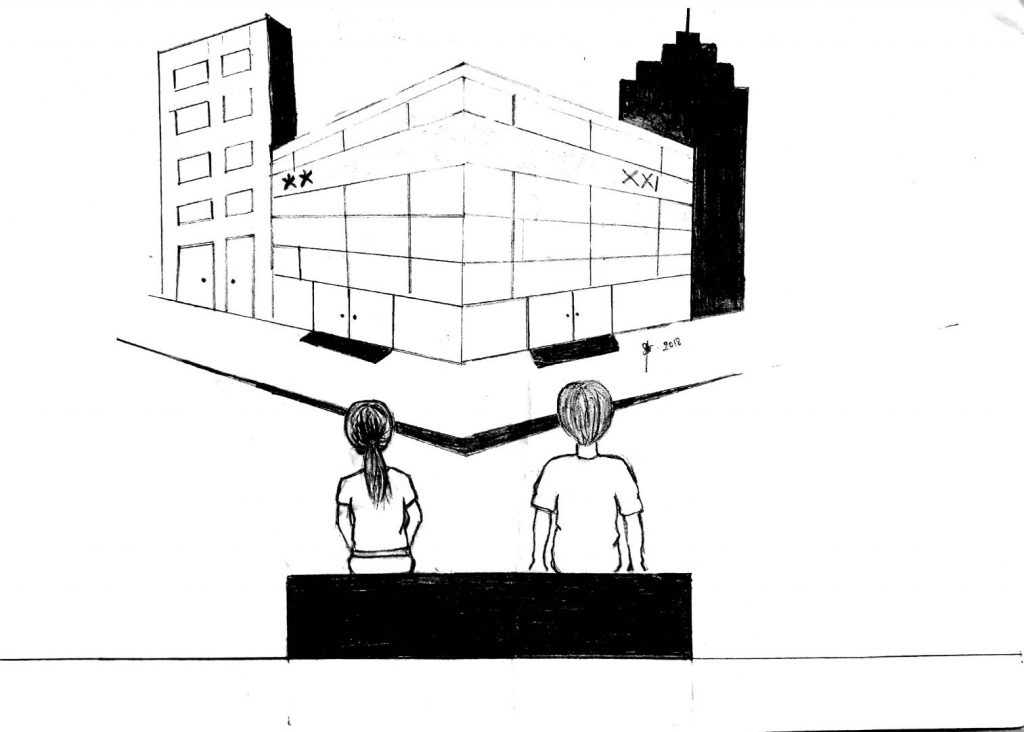

Adam masih sibuk memotret bangunan-bangunan tua di seberang jalan. Sedangkan Eva mengedarkan mata mencari bangku besi yang dipasang di sekitar trotoar jalan Tunjungan untuk mengistirahatkan tubuhnya sebentar. Capek, Bor. Mana panas banget lagi!

Sepersekian detik setelah mencari, Eva akhirnya putar balik menuju bangku yang baru saja kosong selepas diduduki sepasang kakek-nenek. Ia mendudukan pantatnya di sana bertepatan dengan Adam yang berceloteh sendiri, “Va, gedung setan yang pernah kamu ceritain itu di mana?” Beberapa detik tanpa jawaban, laki-laki itu menoleh demi mendapati partner surveinya sedang duduk sambil mengibaskan tangan di depan leher. Menggunakannya sebagai kipas.

Adam mengerjap maklum. Surabaya memang sepanas itu sekarang. Tidak heran Eva tampak seperti orang dehidrasi. Bukan cuma tampak, sih, tapi gadis itu memang dehidrasi. Bahkan Adam bisa merasakan kausnya sendiri sudah menempel di punggung dengan keringat sebagai lem, saking panasnya. Laki-laki itu kemudian melepaskan genggaman pada kamera, lalu membiarkan benda persegi panjang itu menggantung di leher. Ia memutar tubuh untuk mengambil langkah menuju tempat Eva duduk.

“Ngomong sendiri itu nggak enak, loh,” ujar Adam sesaat setelah ia mengambil tempat di sebelah Eva.

“Sori,” balas Eva seraya menyerahkan sebotol air mineral pada laki-laki di sebelahnya, “nggak kuat, panas banget.”

Tiga detik penuh tidak ada yang bicara di antara mereka berdua. Adam sibuk menenggak air mineral, dan Eva memilih untuk mengamati jalan raya di depannya. Puluhan kendaraan bermotor berlalu melewati salah satu jalan di jantung kota Surabaya siang itu. Memang dari dulu, sih, jalan Tunjungan tidak pernah sepi, apalagi ditambah pembangunan Tunjungan Plaza yang super megah itu. TP satu sampai enam, dan Eva dengar tahun ini ada progress pembangunan TP tujuh. Kalau dianalogikan dengan semester orang kuliah, si TP pasti lagi sibuk revisi.

Ada satu-dua hal juga yang berubah semenjak Eva tidak lagi rutin melewati jalan Tunjungan tiap pagi dan sore. Trotoar yang diperlebar dan suara mbak-mbak yang diputar melalui pengeras suara di samping lampu penyeberangan. Mengingatkan para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas.

“Istirahat sepuluh menit, terus lanjut jalan sampai ke hotel Majapahit. Biar cepet selesai.” Eva refleks memutar kepala ke samping. Menatap ke arah sumber suara barusan dengan kerutan di dahi. Ia gemas. Kenapa, sih, Adam ini?!

“Limas belas menit,” sanggah Eva kemudian. “Lima belas menit habis itu mau jalan atau ngesot ke Majapahit, terserah. I’m fine,” lanjutnya, lalu meraih botol air mineral yang diletakkan Adam di ruang kosong antara mereka berdua dan kembali menatap ke jalanan.

Seulas senyum kecil terlukis di bibir Adam. Mau tidak mau ia harus meluangkan waktu lima belas menit untuk menuruti perkataan perempuan di hadapannya. Dari awal, sejak pagi tadi, ia menyimpan niat untuk segera menyelesaikan tugas survei ini. Maka dari itu, dari saat melangkah keluar hotel tempatnya menginap, hingga detik ini, Adam nampak buru-buru. Bukannya apa, hanya saja jika terlalu lama berdua dengan Eva kesehatan perasaannya akan terganggu. Ia akui, gadis di sebelahnya ini punya efek yang buruk untuk jantungnya, untuk hatinya, untuk perasaannya. Adam tidak mau, semakin lama ia berada di dekat Eva, semakin tumbuh dan berkembang rasa di hatinya untuk gadis itu. Efek samping dari dijodoh-jodohkan memang sialan!

Sedetik kemudian, Adam mengubah posisi duduknya. Ikut menghadap jalan raya sama seperti Eva. Butuh waktu cukup lama bagi Adam untuk memandangi jalan raya dan memutuskan mengambil peran sebagai yang pertama kali membuka pembicaraan. Karena berpikir suara berbagai macam kendaraan mampu meredam bisikannya, laki-laki dengan kaus putih polos itu akhirnya mengungkapkan ganjalan di hatinya. “Va, andaikan namamu nggak ada Yosef-nya… pasti udah aku realisasikan itu perjodohannya anak-anak.”

Meskipun baru saja sebuah motor dengan suara kelewat keras melewati dua anak muda itu, tetapi telinga Eva mampu menangkap apa yang dikatakan Adam. Suara berat laki-laki di sebelahnya itu tidak mudah untuk tersamarkan walau dia berbisik.

Oleh karena itu, yang mampu Eva lakukan selepas mencerna penuturan Adam adalah berusaha untuk tidak mencengkeram botol air mineral kuat-kuat. Ia cukup mengenal Adam—yang selalu cengengesan—untuk sekadar tahu bagaimana cara laki-laki itu menyampaikan sesuatu yang serius. Dan kalimat Adam barusan termasuk salah satu bentuk buktinya. Tenggorokan Eva tiba-tiba terasa makin kering. Dua kali ia menelan ludah, rasanya tidak akan cukup membuat tenggorokkannya lega. Jantungnya ikut bereaksi dan berdebar cepat. Pada detik ini, Adam semakin menyadarkan betapa besar perbedaan di antara mereka berdua.

Kalau orang lain punya pedoman, cinta tak harus memiliki, bagi Eva untuk apa ada Bhinneka Tunggal Ika jika aku dan dia saja tidak bisa bersama? Berkali-kali Eva mengerjapkan mata. Bukan karena debu, polusi, dan kotoran, melainkan mendengar perkataan Adam Al-Kahfi Adichandra barusan yang membuatnya ingin menangis saja.

***

*Penulis merupakan mahasiswa program studi ilmu komunikasi 2017 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saat ini sedang aktif sebagai anggota LPM Perspektif divisi SASTRA